requestId:68815daa1f63c9.94563813.

新華社北京4月6日電 國務院新聞辦公室6日發布《人類減貧的中國實踐》白皮書。全文如下:

人類減貧的中國實踐

(2021年4月)

中華人民共和國

國務院新聞辦公室

目錄包養合約

前言

一、中國共產黨的莊嚴承諾

(一)中國共產黨包養管道領導人民奪取革命勝利,建立新中國,開啟了實現國家富強、人民富裕的嶄新歷程

(二)改革開放極大促進了中國發展,中國減貧進程快速推進

(三)中國發展進入新時代,中國減貧進入脫貧攻堅歷史新階段

二、新時代脫貧攻堅取得全面勝利

(一)貧困人口生活水平顯著提升

(二)貧困地區落后面貌根本改變

(三)脫貧群眾精神風貌煥然一新

(四)特殊困難群體生存發展權利有效保障

(五)貧困地區基層治理能力顯著提升

三、實施精準扶貧方略

(一)精準識別、建檔立卡,解決“扶持誰”的問題

包養軟體 (二)加強領導、建強隊伍,解決“誰來扶”的問題

(三)區分類別、靶向施策,解決“怎么扶”的問題

(四)嚴格標準、有序退出,解決“如何退”的問題

(五)跟蹤監測、防止返貧,解決“如何穩”的問題

四、為人類減貧探索新的路徑

(一)堅持以人民為中心

(二)把減貧擺在治國理政突出位置

包養網單次 (三)用發展的辦法消除貧困

(四)立足實際推進減貧進程

(五)發揮貧困群眾主體作用

(六)匯聚各方力量形成強大合力

五、攜手共建沒有貧困共同發展的人類命運共同體女大生包養俱樂部

(一)中國的減貧和發展加快全球減貧進程

(二)國際社會對中國減貧提供支持和援助

(三)中國積極開展國際減貧交流合作

結束語

附錄:中國扶貧標準的變化和調整

前言

貧困是人類社會的頑疾,是全世界面臨的共同挑戰。貧困及其伴生的饑餓、疾病、社會沖突等一系列難題,嚴重阻礙人類對美好生活的追求。消除貧困是人類夢寐以求的理想,人類發展史就是與貧困不懈斗爭的歷史。

中國是擁有14億人口、世界上最大的發展中國家,基礎差、底子薄,發展不平衡,長期飽受貧困問題困擾。中國的貧困規模之大、貧困分布之廣、貧困程度之深世所罕見,貧困治理難度超乎想象。

今年是中國共產黨成立100周年。100年來,中國共產黨團結帶領人民,以堅定不移、頑強不屈的信念和意志與貧困作斗爭。中共十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央領導下,中國組織實施了人類歷史上規模空前、力度最大、惠及人口最多的脫貧攻堅戰。2021年2月25日,習近平總書記在全國脫貧攻堅總結表彰大會上莊嚴宣告,脫貧攻堅戰取得了全面勝包養故事利,中國完成了消除絕對貧困的艱巨任務。

占世界人口近五分之一的中國全面消除絕對貧困,提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標,不僅是中華民族發展史上具有里程碑意義的大事件,也是人類減貧史乃至人類發展史上的大事件,為全球減貧事業發展和人類發展進步作出了重大貢獻。

貧窮不是命中注定,貧困并非不可戰勝。中國減貧的實踐表明,與貧困作斗爭,最重要的是勇氣、遠見、責任和擔當。只要有堅定意志和決心并付諸實際行動,就能夠向著擺脫貧困、實現共同富裕的美好前景不斷邁進。

為記錄中國消除絕對貧困的偉大歷程,介紹人類減貧的中國探索和實踐,分享中國扶貧脫貧的經驗做法,特發布本白皮書。

一、中國共產黨的莊嚴承諾

中華民族是歷史悠久、勤勞智慧的民族,創造了輝煌燦爛的中華文明。中華民族又是飽經苦難的民族,廣大勞動人民長期處于貧困狀態。幾千年來,中國人民始終為擺脫貧困艱難求索。近代以后,在封建腐朽統治和西方列強侵略下,中國淪為半殖民地半封建社會,億萬民眾處于貧困甚至赤貧狀態。中國人民始終不屈不撓、奮力抗爭,始終夢想實現國家富強、民族復興,始終夢想過上幸福美好的生活。

(一)中國共產黨領導人民奪取革命勝利,建立新中國,開啟了實現國家富強、人民富裕的嶄新歷程

1921年7月,中國共產黨誕生。中國產生了共產黨,這是開天辟地的大事變。從誕生之日起,中國共產黨就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為初心使命,團結帶領人民為創造自己的美好生活進行了長期艱辛奮斗。以毛澤東同志為核心的第一代中央領導集體,把農民翻身解放作為革命的基本問題,領導人民進行土地革命、實行“耕者有其田”,推翻了帝國主義、封建主義和官僚資本主義的反動統治,取得新民主主義革命勝利,建立了新中國,結束了中國人民長期以來遭受壓迫與剝削的歷史,結束了國家戰亂頻仍、四分五裂的局面,實現了民族獨立和人民解放,為中國擺脫貧窮落后、實現繁榮富強掃清了障礙、創造了根本政治條件。

1949年10月1日,中華人民共和國成立,中國人民從此站立起來、當家做主,真正成為新國家新社會的主人。面對一窮二白、百業凋敝的困難局面,中國共產黨團結帶領人民自力更生、艱苦奮斗,發奮圖強、重整山河。在全國開展轟轟烈烈的土地改革,延續2000多年的封建土地制度被廢除,消除了造成農民貧困的主要制度因素。對農業、手工業和資本主義工商業進行社會主義改造,建立起社會主義基本制度,為從根本上解決貧困問題提供了最基本制度保證。開展大規模社會主義建設,建立獨立的、比較完整的工業體系和國民經濟體系,大力發展集體經濟,大興農田水利。大辦農村教育和合作醫療,探索建立以集體經濟為基礎、以“五保”制度①和特困群體救濟為主體的農村初級社會保障體系。社會主義建設在曲折中向前推進,人民物質生活和文化水平逐步提高,占世界近四分之一人口的中國人民特別是農民的基本生活需求得到初步滿足。

(二)改革開放極大促進了中國發展,中國減貧進程加快推進

1978年12月,中共中央召開十一屆三中全會,開啟了中國改革開放和社會主義現代化建設新時期。改革開放是中國人民和中華民族發展史上的又一次偉大革命,為中國注入了創新和發展的強大動力。中國經濟社會快速發展,中國減貧進程加快推進,貧困人口大幅度減少。

改革開放初期,面對中國農村貧困人口基數大、貧困發生率高的嚴峻形勢,以鄧小平同志為核心的第二代中央領導集體,作出“貧窮不是社會主義,社會主義要消滅貧窮”的重要論斷,提出到20世紀末人民生活達到小康水平的目標,制定“三步走”發展戰略②,提出“兩個大局”的戰略構想③,實施一系列農業農村重大改革,從國家層面開展大規模、有計劃、有組織的扶貧開發。在農村實施以家庭聯產承包為主的生產責任制和統分結合的雙層經營體制,理順了農村最基本的生產關系,調動了農民生產積極性,使農業生產迅速扭轉了長期徘徊不前的局面。實施農產品流通體制改革,大力發展鄉鎮企業,促進了農村整體收入水平提高。成立專門扶貧機構,確定了扶貧標準、重點片區和貧困縣,啟動實施“三西”④農業建設。通過一系列重大舉措,解放了農村生產力,釋放了農村活力,推動了農村經濟發展,促進了農民收入增加和觀念更新,中國包養俱樂部扶貧開發進入歷史新時期。

上世紀90年代初,在農村貧困問題大大緩解的同時,貧困問題由普遍性分布呈現分層、分塊、分包養網VIP化等新特征,區域間發展不均衡問題凸顯。以江澤民同志為核心的第三代中央領導集體,制定新的“三步走”發展戰略⑤,提出全面建設小康社會目標,繼續推進大規模扶貧開發國家行動。1994年,中國國務院印發《國家八七扶貧攻堅計劃(1994-2000年)》,這是新中國歷史上第一個有明確目標、明確對象、明確措施和明確期限的全國扶貧開發工作綱領。“八七計劃”提出,從1994年到2000年,力爭用7年左右的時間,基本解決當時全國農村8000萬貧困人口的溫飽問題。1996年,中共中央召開扶貧開發工作會議,進一步明確到20世紀末基本解決貧困人口溫飽問題的目標絕不動搖,確定了由救濟式扶貧轉向開發式扶貧的基本方針。1999年,中共中央召開扶貧開發工作會議,對奪取“八七計劃”的勝利作出部署。2001年,中共中央召開扶貧開發工作會議,中國國務院印發《中國農村扶貧開發綱要(2001-2010年)》。中國的扶貧開發在取得重要階段性進展基礎上,繼續向縱深推進。按照當時的扶貧標準,2000年底,中國農村貧困人口減少到3209萬人,貧困發生率降低到3.5%。

進入21世紀,以胡錦濤同志為總書記的中共中央,堅持科學發展觀,構建社會主義和諧社會,提出全面建成小康社會目標,推進社會主義新農村建設,制定實施一系列扶貧開發新政策新舉措。對扶貧工作重點與瞄準對象作出重大調整,把中西部地區作為扶貧工作重點區域,在592個國家扶貧工作重點縣的基礎上,選定15萬個貧困村作為扶貧對象,實施參與式“整村推進”扶貧。大力推進產業扶貧和勞動力培訓轉移,積極開展易地搬遷扶貧和生態包養甜心網移民。實施西部大開發、振興東北地區等老工業基地、中部地區崛起等國家區域發展戰略,促進區域、城鄉協調發展。取消農業稅,建立新型農村合作醫療等一系列農村社會保障制度,農民負擔重的狀況得到根本性改變。2011年,中共中央召開扶貧開發工作會議,中共中央、國務院印發《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》。中國的扶貧開發,從以解決溫飽為主要任務的階段轉入鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態環境、提高發展能力、縮小發展差距的新階段。按照當時的扶貧標準,2010年底,中國農村貧困人口減少到2688萬人,貧困發生率降為2.8%;2011年,中國將扶貧標準提高到2300元,在新的扶貧標準下,中國貧困人口為1.22億。

(三)中國發展進入新時代,中國減貧進入脫貧攻堅歷史新階段

中共十八大以來,中國發展進入新時代,全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標進入關鍵階段。經濟社會快速發展,綜合國力明顯增強,社會保障體系更加健全,國家治理體系和治理能力現代化加快推進,為減貧事業發展奠定了堅實的人力、財力、物力基礎,提供了有力制度支撐。同時,中國仍然面臨嚴峻的貧困形勢,面對的都是貧中之貧、堅中之堅,減貧進入啃硬骨頭、攻堅拔寨的沖刺階段,采用常規思路和辦法、按部就班推進難以完成任務,必須以更大的決心、更明確的思路、更精準的舉措、超常規的力度,眾志成城實現脫貧攻堅目標。

以習近平同志為核心的中共中央,把人民對美好生活的向往作為奮斗目標,提出實現中華民族偉大復興的中國夢,推進決勝全面建成小康社會,把貧困人口全部脫貧作為全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的底線任務和標志性指標,將脫貧攻堅納入“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,明確到2020年現行標準下農村貧困人口實現脫貧、貧困縣全部摘帽、解決區域性整體貧困的目標任務,匯聚全黨全國全社會之力打響脫貧攻堅戰。習近平總書記時刻掛念貧困地區和困難群眾,把扶貧作為治國理政的重要內容,花的精力最多,提出一系列重要思想重要論述,作出一系列重大決策部署。2012年,中共十八大提出全面建成小康社會奮斗目標,十八大召開后不久,習近平總書記就指出“小康不小康,關鍵看老鄉,關鍵在貧困的老鄉能不能脫貧”,強調“決不能落下一個貧困地區、一個貧困群眾”,拉開了新時代脫貧攻堅的序幕。2013年,習近平總書記赴湖南省花垣縣十八洞村考察時,首次提出“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”的理念。2014年,習近平總書記在參加十二屆全國人大二次會議貴州代表團審議時指出,“看真貧、扶真貧、真扶貧”。2015年,習近平總書記出席中央扶貧開發工作會議時指出,“要立下愚公移山志,咬定目標、苦干實干”,吹響了脫貧攻堅戰的沖鋒號。2017年,習近平總書記在中共十九大報告中指出,“讓貧困人口和包養網貧困地區同全國一道進入全面小康社會是我們黨的莊嚴承諾”“堅決打贏脫貧攻堅戰”,動員全黨全國全社會聚力攻克深度貧困堡壘、決戰決勝脫貧攻堅。2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,習近平總書記主持召開決戰決勝脫貧攻堅座談會進行再部署再動員,指出農村貧困人口全部脫貧“必須如期實現,沒有任何退路和彈性。這是一場硬仗,越到最后越要緊繃這根弦,不能停頓、不能大意、不能放松”,要求全黨全國以更大的決心、更強的力度,做好“加試題”、打好收官戰,信心百倍向著脫貧攻堅的最后勝利進軍。

習近平總書記親自指揮、親自部署、親自督戰,出席中央扶貧開發工作會議,7次主持召開中央扶貧工作座談會,50多次調研扶貧工作,連續5年審定脫貧攻堅成效考核結果,連續7年在全國扶貧日期間出席重要活動或作出重要指示,連續7年在新年賀詞中強調脫貧攻堅,每年在全國兩會期間下團組同代表委員共商脫貧攻堅大計,多次回信勉勵基層干部群眾投身減貧事業。習近平總書記走遍全國14個集中連片特困地區,考察了20多個貧困村,深入貧困家庭訪貧問苦,傾聽貧困群眾意見建議,了解扶貧脫貧需求,極大鼓舞了貧困群眾脫貧致富的信心和決心。2021年2月25日,習近平總書記在全國脫貧攻堅總結表彰大會上莊嚴宣告中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利,完成了消除絕對貧困的艱巨任務,創造了又一個彪炳史冊的人間奇跡。

回顧中國共產黨領導人民消除絕對貧困的艱辛歷程,極不平凡,極不容易。100年來,中國共產黨始終堅守初心使命,擔當起對人民的責任,踐行對人民的承諾,為實現民族獨立、人民解放和國家富強、人民富裕接續奮包養一個月價錢斗,付出巨大犧牲,贏得了人民的擁護和信賴。100年來,在中國共產黨的領導下,中國人民自強不息、艱苦奮斗,依靠自己的雙手,付出難以想象的辛勞和汗水,擺脫了絕對貧困,走上了全面小康、共同富裕的康莊大道。100年來,在中國共產黨的領導下,中國迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍,人民的生存權發展權充分保障,社會公平正義有力彰顯,為更好實現人的全面發展奠定了堅實基礎。

二、新時代脫貧攻堅取得全面勝利

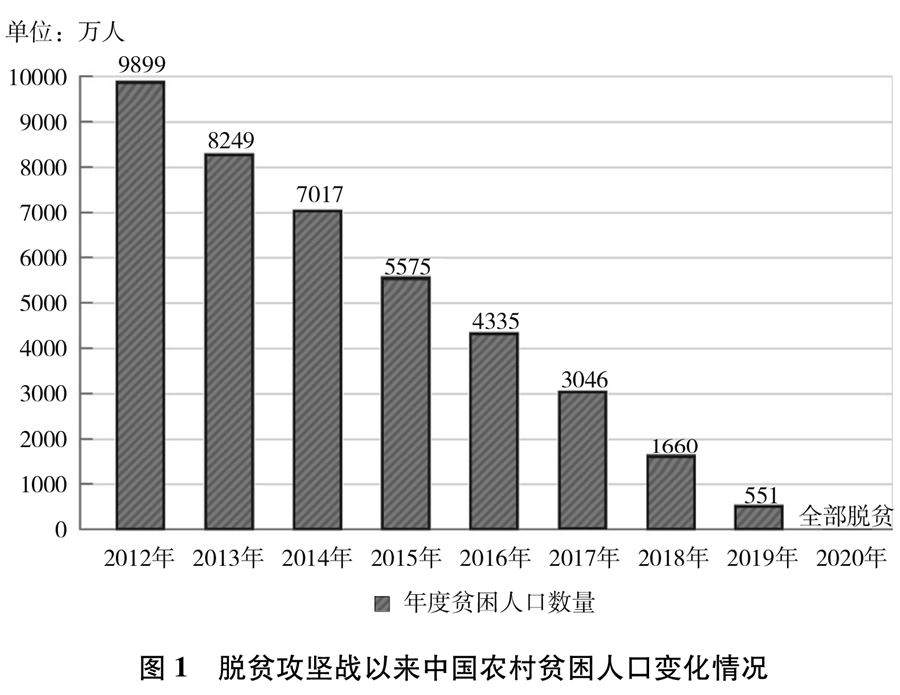

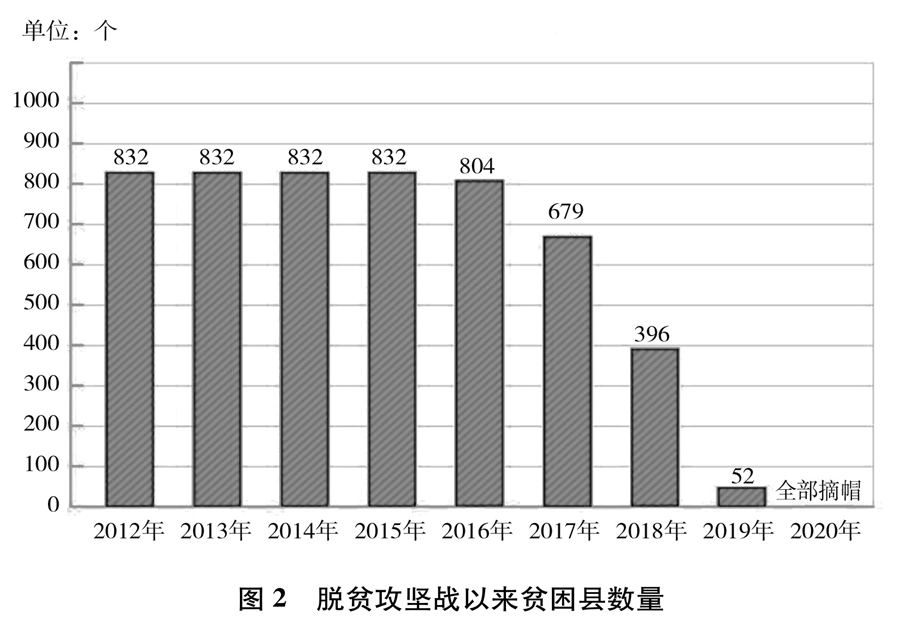

中共十八大以來,經過8年持續奮斗,到2020年底,中國如期完成新時代脫貧攻堅目標任務,現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧(圖1),832個貧困縣全部摘帽(圖2),12.8萬個貧困村全部出列,區域性整體貧困得到解決,完成消除絕對貧困的艱巨任務。

脫貧攻堅戰對中國農村的改變是歷史性的、全方位的,是中國農村的又一次偉大革命,深刻改變了貧困地區落后面貌,有力推動了中國農村整體發展,補齊了全面建成小康社會最突出短板,為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮斗目標奠定了堅實基礎。脫貧攻堅戰全面勝利,中華民族在幾千年發展歷史上首次整體消除絕對貧困,實現了中國人民的千年夢想、百年夙愿。

(一)貧困人口生活水平顯著提升

經過脫貧攻堅戰,貧困人口的收入和福利水平大幅提高,“兩不愁三保障”⑥全面實現,教育、醫療、住房、飲水等條件明顯改善,既滿足了基本生存需要,也為后續發展奠定了基礎。脫貧攻堅的陽光照耀到每一個角落,貧困群眾的生活發生了巨大變化。包養網

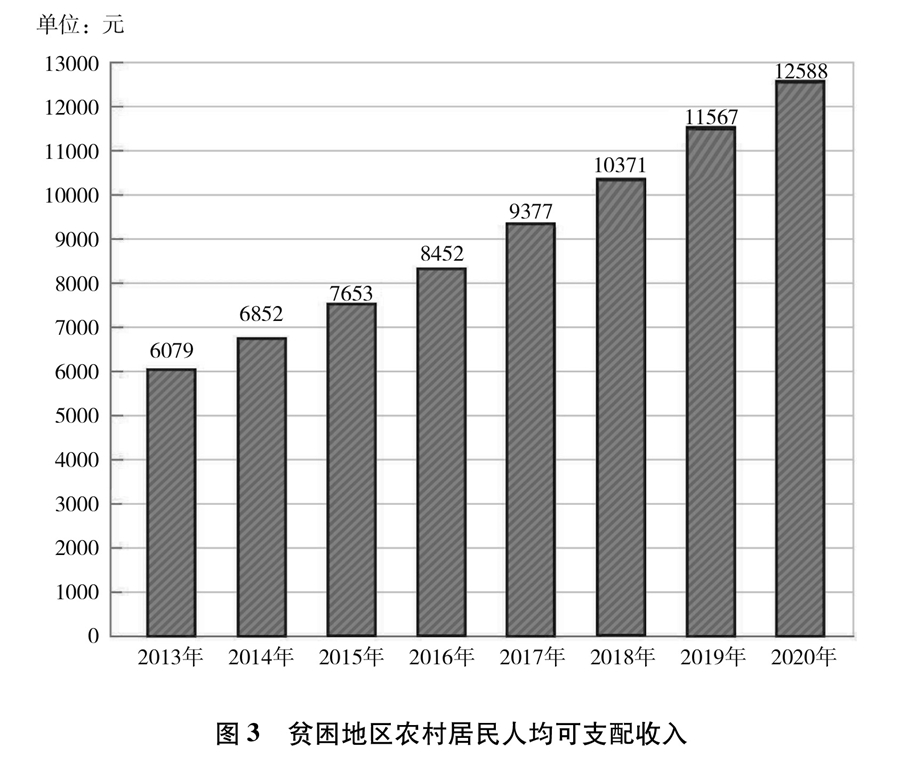

貧困人口收入水平持續提升(圖3)。貧困地區農村居民人均可支配收入,從2013的6079元增長到2020年的12588元,年均增長11.6%,增長持續快于全國農村,增速比全國農村高2.3個百分點。貧困人口工資性收入和經營性收入占比逐年上升,轉移性收入占比逐年下降,自主增收脫貧能力穩步提高。少數包養網單次民族和民族地區脫貧攻堅成效顯著,2016年至2020年,內蒙古自治區、廣西壯族自治區、西藏自治區、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區和貴州、云南、青海三個多民族省份貧困人口累計減少1560萬人。28個人口較少民族全部實現整族脫貧,一些新中國成立后“一步跨千年”進入社會主義社會的“直過民族”⑦,又實現了從貧窮落后到全面小康的第二次歷史性跨越。

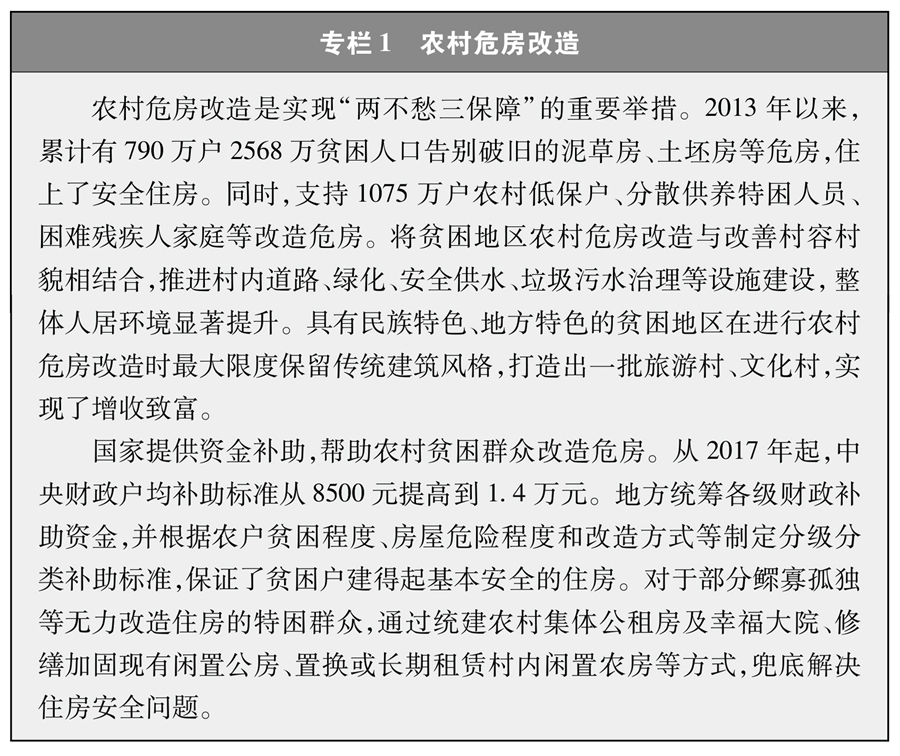

“兩不愁三保障”全面實現。脫貧攻堅普查⑧顯示,貧困戶全面實現不愁吃、不愁穿,平時吃得飽且能適當吃好,一年四季都有應季的換洗衣物和御寒被褥。貧困人口受教育的機會顯著增多、水平持續提高,農村貧困家庭子女義務教育階段輟學問題實現動態清零,2020年貧困縣九年義務教育鞏固率達到94.8%。持續完善縣鄉村三級醫療衛生服務體系,把貧困人口全部納入基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度保障范圍,實施大病集中救治、慢病簽約管理、重病兜底保障等措施,99.9%以上的貧困人口參加基本醫療保險,全面實現貧困人口看病有地方、有醫生、有醫療保險制度保障,看病難、看病貴問題有效解決。實施農村危房改造,貧困人口全面實現住房安全有保障(專欄1)。實施農村飲水安全和鞏固提升工程,累計解決2889萬貧困人口的飲水安全問題,飲用水量和水質全部達標,3.82億農村人口受益;貧困地區自來水普及率從2015年的70%提高到2020年的83%。

(二)貧困地區落后面貌根本改變

長期以來,貧困地區基礎設施薄弱,公共服務匱乏,經濟社會發展滯后。脫貧攻堅戰不僅使農村貧困人口全部脫貧,而且使貧困地區經濟社會發展大踏步趕上來,整體面貌發生歷史性巨變。

基礎設施顯著改善。出行難、用電難、用水難、通信難,是長期以來制約貧困地區發展的瓶頸。把基礎設施建設作為脫貧攻堅基礎工程,集中力量,加大投入,全力推進,補齊了貧困地區基礎設施短板,推動了貧困地區經濟社會快速發展。以建好、管好、護好、運營好農村公路(簡稱“四好農村路”,專欄2)為牽引,積極推進貧困地區建設外通內聯、通村暢鄉、客車到村、安全便捷的交通運輸網絡。截至2020年底,全國貧困地區新改建公路110萬公里、新增鐵路里程3.5萬公里,貧困地區具備條件的鄉鎮和建制村全部通硬化路、通客車、通郵路,貧困地區因路而興、因路而富。努力改善貧困地區水利基礎設施條件,2016年以來,新增和改善農田有效灌溉面積8029萬畝,新增供水能力181億立方米,水利支撐貧困地區發展的能力顯著增強。大幅提升貧困地區用電條件,實施無電地區電力建設、農村電網改造升級、骨干電網和輸電通道建設等電網專項工程,把電網延伸到更多偏遠地區,農村地區基本實現穩定可靠的供電服務全覆蓋,供電能力和服務水平明顯提升(專欄3)。加強貧困地區通信設施建設,貧困村通光纖和4G比例均超過98%,遠程教育加快向貧困地區學校推進,遠程醫療、電子商務覆蓋所有貧困縣,貧困地區信息化建設實現跨越式發展。基礎設施的極大改善,從根本上破解了貧困地區脫貧致富的難題,暢通了貧困地區與外界的人流、物流、知識流、信息流,為貧困地區發展提供了有力的硬件支撐。